2025.11.21

【企業向け】ライブ配信の完全ガイド!活用シーン・依頼方法・料金相場を詳しく解説

企業の情報発信はこれまで、プレスリリースやホームページ、SNS投稿などが中心でした。

近年では、ライブ配信が持つコストメリットが広く認知され、ウェビナーや社内イベントなどのオンラインイベントが急速に普及しました。さらにコロナ禍をきっかけに、物理的な移動が制限されたことでその需要が一気に高まり、社内外のコミュニケーション手段としても定着していきました。

その結果、従来は会場中心で行われていた新商品発表会や株主総会、採用イベントなど、さまざまな取り組みがオンラインへシフトしています。中でもライブ配信は、リアルタイムでイベントの様子を共有し、視聴者と双方向でつながれる新たな情報発信手段として、多くの企業が導入を進めています。

本記事では、企業がライブ配信を活用する際に知っておきたい基礎知識から、活用シーン、依頼方法、費用相場、そして成功のコツまでをわかりやすく解説します。

これからライブ配信を検討されているご担当者様は、ぜひ参考にしてください。

目次

企業が活用するライブ配信とは?

企業にとってライブ配信は、顧客や社員、株主、取引先などへリアルタイムで映像と音声を届ける重要な情報発信手段です。

社外イベントから社内研修まで幅広く活用され、企業コミュニケーションを支える役割を担っています。会場に集まることが難しい相手にも、まるで同じ空間にいるかのような臨場感でメッセージを届けられます。そのため、新商品発表会や採用イベント、株主総会、IR説明会など、さまざまなビジネスシーンで活用が広がっています。

従来の録画配信は、あらかじめ用意した映像を一方的に視聴してもらうものでした。

一方、ライブ配信は「今まさに起きている出来事」を共有できる点が大きな特長です。視聴者がリアルタイムで質問やコメントを送り、配信側がすぐに応答できるため、まるで会場にいるような一体感が生まれます。

ライブ配信は、情報発信にとどまらず、企業と視聴者をつなぐ双方向コミュニケーションの場として重要性が高まっています。時間や場所の制約を超えて同時に多くの人へ届けられ、その場で反応を得られることで、深い理解や信頼関係の構築が可能になります。今後、ビジネス成長やブランド価値向上を目指すうえで、ライブ配信は欠かせない戦略のひとつとなるでしょう。

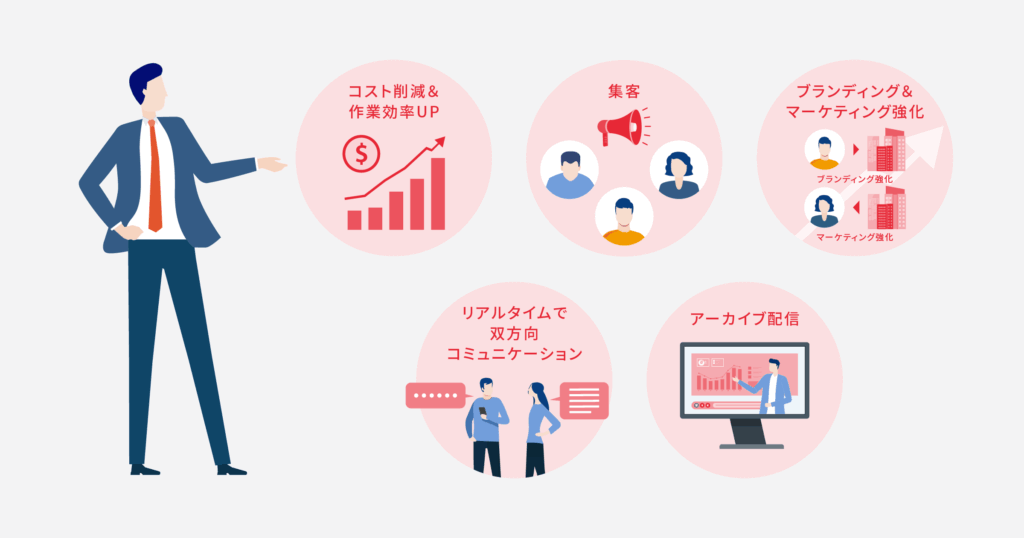

企業がライブ配信を導入する5つのメリット

ライブ配信は、単にイベントをオンライン化するだけではありません。企業にとっては、コスト削減や業務効率化、ブランド価値の向上など、さまざまなメリットをもたらす手段として注目されています。

ここでは、企業がライブ配信を導入することで得られる主なメリットを以下の5つに分けて解説します。

- コスト削減と運営工数の効率化が実現できる

- 参加者を集客しやすい

- リアルタイムで双方向コミュニケーションがとれる

- ブランディング・マーケティング強化につながる

- アーカイブ配信でコンテンツを資産化できる

1. コスト削減と運営工数の効率化が実現できる

従来、セミナーや社内イベントなどを開催する場合は、会場の手配や装飾、受付スタッフの配置、資料の印刷、さらには参加者の交通費や宿泊費など、多くのコストと工数がかかっていました。

ライブ配信を活用すれば、これらの負担を大幅に削減できます。

会場を小規模なスタジオや社内会議室に絞ることで会場費や設営費を抑えられるだけでなく、資料もデジタル配布に切り替えられるため、印刷費用も不要です。また、遠方から参加していた社員や取引先も移動する必要がなくなるため、交通費や宿泊費もゼロにできます。

さらに、オンライン上で申込受付や出欠管理を一元化できるシステムを使えば、運営事務の効率化も可能です。たとえば、これまで複数人で対応していた受付や参加者管理も、配信プラットフォーム上で自動化することが可能です。

このように、ライブ配信は単なるコスト削減にとどまらず、人的リソースや時間の効率化にもつながるため、企業活動全体をスリム化する効果が期待できます。

2. 参加者を集客しやすい

従来のリアルイベントでは、参加者を集めるために移動や日程調整が必要で、とくに遠方に住む人や多忙なビジネスパーソンにとっては、距離や時間が参加のハードルとなっていました。結果として、参加人数やエリアに限界があり、集客面で課題を抱えるケースも少なくありませんでした。

ライブ配信なら、インターネット環境があれば全国どこからでも、さらには海外からでも参加が可能です。会場に足を運ぶ必要がないため、参加のハードルが下がり、参加率の向上にもつながります。

また、SNSやメール、Web広告を活用すれば告知から参加までオンライン上で完結でき、集客をスムーズに進められる点も魅力です。

さらに、アーカイブ配信を組みあわせれば、リアルタイムで参加できない人にも後日視聴を促せるため、より多くのターゲットにリーチできる手段となります。

3. リアルタイムで双方向コミュニケーションがとれる

対面イベントでは、参加者の反応を直接見たり質問を受けたりできますが、オンラインでは一方通行になりがちです。ライブ配信では、コメント機能や質問機能を活用することで、参加者がその場でコメントを投稿でき、運営側も即時に回答やリアクションを返せます。

たとえばウェビナーでは、視聴者の質問にその場で回答することで理解度が深まり、参加型のイベント体験を提供できます。投票やアンケート機能を使えば、より一体感のあるコミュニケーションを実現できます。

また、リアルタイムで反応を確認できることで、進行内容を柔軟に調整できる点も大きなメリットです。参加者の集中度や関心度をその場で把握できるため、話題を切り替えたり、説明を深めたりといった対応が可能になります。

このように、ライブ配信はオンラインならではの距離感を埋め、対面に近い一体感と臨場感を生み出せるコミュニケーション手段といえます。

4.ブランディング・マーケティング強化につながる

ライブ配信は、単なる情報伝達ではなく、企業ブランドを高めるマーケティング施策としても有効です。対面イベントでは参加人数や会場の規模に制約がありますが、ライブ配信ならオンラインで広く発信でき、より多くの人に自社の想いや取り組みを伝えられます。

たとえば新商品発表会をライブ配信すれば、これまで距離や日程の都合で参加できなかった顧客にもリアルタイムで情報を届けられます。視聴者は現地さながらの臨場感を体験でき、商品の魅力をより強く感じてもらうことができます。

配信中に集まるコメントや視聴データを分析することで、顧客の関心を数値化でき、次回のプロモーション戦略にも活用できます。

さらに、IR説明会や経営者からのメッセージをオンラインで公開することで、株主や取引先に誠実さや透明性を示すことができ、企業イメージの向上にもつながります。

5.アーカイブ配信でコンテンツを資産化できる

リアルタイムで盛り上がるだけでなく、配信した映像を録画してアーカイブ化すれば、長期的に利用できる資産になります。

たとえば以下のような用途で活用できます。

- 営業資料として社内外に共有

- 公式サイトやSNSに掲載して認知拡大

- 社内研修の教材として再利用

また、視聴ログを分析すれば、離脱ポイントや興味関心の高い内容を把握でき、次回の企画立案にも活かせます。

一度のイベントを継続的な成果へとつなげられる点は、企業にとって大きなメリットです。

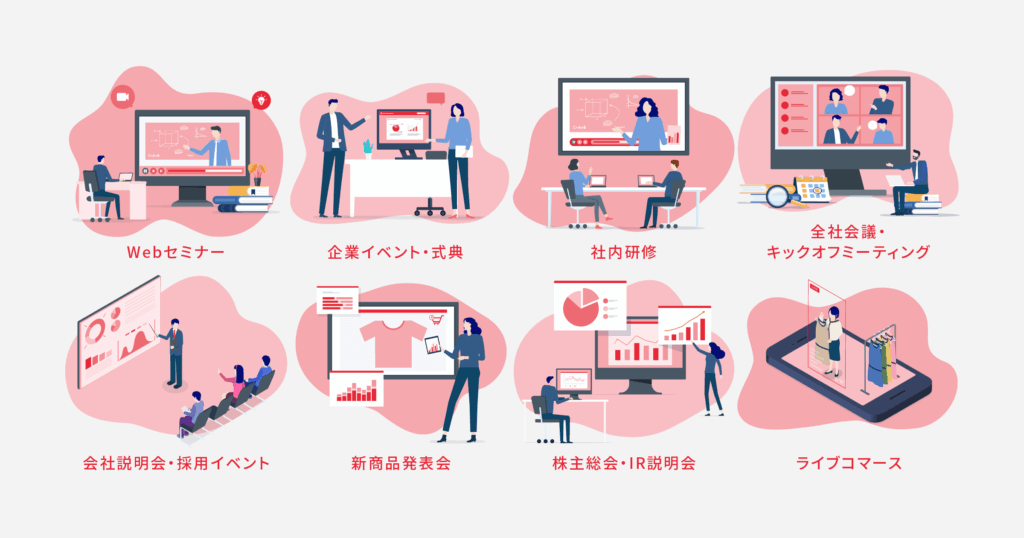

企業が行うライブ配信の主な活用シーン

企業がライブ配信を活用する場面は、年々広がりを見せています。

代表的な活用シーンは以下のとおりです。

- ウェビナー(Webセミナー)

- 企業イベント・式典

- 社内研修

- 全社会議・キックオフミーティング

- 会社説明会・採用イベント

- 新商品発表会

- 株主総会・IR説明会

- ライブコマース

ここからは、それぞれの活用シーンについて詳しく解説していきます。

ウェビナー(Webセミナー)

ウェビナーは、オンライン上で実施するセミナーを指します。とくにIT系や医療系など無形商材のプロモーションに適しており、BtoB企業が新規顧客獲得やリード育成を目的に活用するケースが多く、営業・マーケティング施策の一環として広く取り入れられています。

代表的な実施例としては以下のようなものがあります。

- IT企業による自社サービスのデモンストレーションや活用事例紹介

- メーカーによる新製品や機器の使い方を解説するオンラインセミナー

- 製薬会社や教育関連企業による情報発信型セミナー

- 既存顧客へのフォローアップやアップセルを目的とした定期セミナー

通常、ウェビナーは1〜2名の登壇者がスライドを用いてプレゼンテーションを行い、ZoomやTeamsなどで完結するスタイルが主流です。リアル会場と違い、参加者は自宅やオフィスから視聴できるため集客しやすく、さらに質問やアンケートを通じて顧客ニーズを把握できる点も魅力です。

ただし、配信品質を高めるにはカメラ・マイク・照明・スイッチャー・CG合成など専門機材と技術スタッフが不可欠です。一般的なレンタルスタジオでは対応が難しいため、設備と人材が揃ったスタジオを活用することで、安定した配信と高い視聴体験を実現できます。

企業イベント・式典

企業が主催するイベントや式典は、社員、顧客、取引先、株主など、多くの関係者が集まる場です。従来は会場のキャパシティや予算が制約となり、全員が参加できないケースもありました。近年では、会場開催にオンラインを組みあわせたハイブリッド形式が一般化し、現地参加が難しい関係者にも同時に情報を届けられるようになっています。

代表的な活用例は以下のとおりです。

- 株主や取引先に向けて実施する周年記念イベント

- 全国規模の社員を対象に行う表彰式や社内イベント

- 顧客に向けた新商品発表会やキャンペーンイベント

なお、配信映像はアーカイブ化しておけば、当日参加できなかった関係者への共有や広報活用にもつながります。

社内研修

全国に拠点を持つ企業やリモートワークを導入している企業では、集合研修を一箇所で実施するのが難しくなっています。移動や宿泊費がかさむだけでなく、現場を離れる時間も大きな負担になるためです。ライブ配信を活用することで、社員が各拠点や自宅から同時に参加でき、業務への影響を抑えつつ教育機会を提供できます。

主な活用例は以下のとおりです。

- 新入社員研修や内定者研修

- 営業や店舗スタッフ向けのスキル研修

- 法令順守(コンプライアンス)研修

- 商品知識やサービス理解を深める社内講習

録画映像を残しておけば、復習や次年度研修にも再利用でき、教育の標準化と効率化が実現できます。

全社会議・キックオフミーティング

全社員が一堂に会する全社会議やキックオフミーティングは、企業にとって組織の方向性や目標を共有する重要な場です。

しかし、全国に拠点を持つ企業やグローバルに展開している企業では、全社員を現地に集めるには大規模な会場手配や移動費用が必要となり、時間やコストの負担が非常に大きくなります。

オンライン配信を活用すれば、距離に関係なく全員が同じタイミングで参加でき、リアルタイムでメッセージを共有できます。

代表的な活用例は以下のとおりです。

- 経営方針発表会

- 新規事業やキャンペーンのキックオフ

- 事業報告会や表彰式

配信中はチャット機能を活用することで双方向のコミュニケーションが可能となり、会場参加者とオンライン参加者が一体となる運営ができます。

会社説明会・採用イベント

採用活動において、会社説明会や採用イベントは学生や求職者に自社の魅力を伝える大切な場です。オンライン配信を取り入れることで、場所や時間の制約を超えて全国どこからでも参加できるようになり、企業にとっても候補者にとっても参加のハードルを下げられます。

また、リアルタイムで質問を受け付けることで、求職者の疑問をその場で解消でき、参加者満足度の向上にもつながります。

代表的な活用例は以下のとおりです。

- 全国対象のオンライン会社説明会

- 採用担当者や先輩社員との座談会・交流会

- 特定職種に絞った業務紹介イベント

オンライン配信は採用活動の効率化だけでなく、企業ブランドの向上にも貢献します。広範囲に自社の魅力を発信できることで、優秀な人材との出会いを増やせます。

新商品発表会

新商品発表会は、メディアや顧客、取引先に向けて自社の新商品を広く周知する重要なイベントです。

現地での熱量を伝えるだけでなく、オンライン配信を組みあわせることで参加者を大幅に増やすことができます。SNSとの連動により、発表内容をリアルタイムで拡散し、話題性を高めることも可能です。

代表的な活用例は以下のとおりです。

- 取引先やメディア向けの新商品発表イベント

- 一般消費者向けのオンライン発表会・PRイベント

- インフルエンサーや有名人を招いたライブ配信型キャンペーン

近年は、テレビ番組のような華やかな演出が求められるケースも増えています。バーチャル背景を活用すれば、多彩な演出や世界観をオンライン上で表現できるため、専門スタジオに任せることでより魅力的な配信が実現します。

また、発表後は録画映像を公式サイトに掲載することで、継続的な情報発信につなげ、認知度の向上にも効果的です。

株主総会・IR説明会

株主総会やIR説明会は、企業の経営状況や今後の方針を株主や投資家に伝える、非常に重要な場です。

オンライン配信を取り入れることで、会場に来られない参加者にも公平な情報共有が可能になります。また、質疑応答をオンライン化することで、より透明性の高い運営が実現できます。

代表的な活用例は以下のとおりです。

- 株主総会のライブ配信とオンライン投票の組みあわせ

- 決算説明会などのIRイベントをオンラインで公開

- 投資家向けの事業戦略説明会や質疑応答セッション

こうした取り組みは、企業活動の透明性を高めるだけでなく、株主や投資家との信頼関係をより強固にするうえでも大きな役割を果たします。

ライブコマース

ライブコマースは、ライブ配信とオンライン販売を組みあわせた販売手法です。

リアルタイムで商品を紹介しながら、視聴者がその場で購入できる仕組みを持っており、ECサイトやSNSと非常に相性が良いことから、近年多くの企業が取り入れています。

テキストや画像では伝わりにくい商品の魅力を、実演を通じて直感的に伝えられるため、購買率の向上が期待できます。視聴者からの質問にその場で答えられるため、顧客との距離が近いのも特徴です。

代表的な活用例は以下のとおりです。

- アパレルブランドによる新作販売イベント

- 食品メーカーによる調理実演配信

- ECモールでの限定セールやキャンペーン配信

販売だけでなく、ブランドのファンづくりにも活用され、継続的な購入やリピートにつながります。

企業ライブ配信で使用される主なプラットフォーム

ライブ配信を成功させるためには、配信の目的や対象者に合ったプラットフォームを選ぶことが重要です。それぞれのツールに得意分野があり、セキュリティや拡散力、機能性に違いがあります。

ここでは、企業でよく利用される代表的なプラットフォームをご紹介します。

- Zoom

- Microsoft Teams

- Instagram Live

- YouTube Live

- TikTok LIVE

- Facebook Live

- Vimeo

- HandsUP

- 楽天市場ショッピングチャンネル

- au PAY マーケット ライブTV

| プラットフォーム | よく使われるシーン | 視聴範囲 |

|---|---|---|

| Zoom | ・社内研修 ・全社会議 ・顧客限定セミナー ・IR説明会 | 完全クローズド配信が可能 |

| Microsoft Teams | ・全社会議 ・部署間会議 ・社内イベント ・グローバル会議 | 完全クローズド配信が可能 |

| Instagram Live | ・新作発表 ・インフルエンサーコラボ ・ファン向けイベント | 公開配信のみ |

| YouTube Live | ・新商品発表会 ・採用イベント ・大規模ウェビナー | 公開 / 限定公開 / 非公開 |

| TikTok LIVE | ・若年層向け商品のPR ・キャンペーン告知 | 公開配信のみ |

| Facebook Live | ・既存顧客向けイベント ・コミュニティ交流 | 公開 / 限定公開 |

| Vimeo | ・株主総会 ・IR説明会 ・有料セミナー | 完全クローズド配信が可能 |

| HandsUP | ・ライブコマース ・新商品先行販売 ・限定セール | 公開配信 |

| 楽天市場ショッピングチャンネル | ・楽天スーパーセール ・限定販売イベント | 公開配信 |

| au PAY マーケット ライブTV | ・スマホユーザー向け販売促進 ・キャンペーン配信 | 公開配信 |

それぞれについて、詳しく解説していきます。

Zoom

Zoomは、ビジネス分野で最も広く利用されているオンライン会議ツールのひとつです。もともとはWeb会議用として普及しましたが、現在ではウェビナー機能を活用し、大規模なオンラインイベントにも対応できるようになっています。

安定した映像品質と操作性の高さ、さらに視聴者を限定できるセキュリティ機能が評価されており、ウェビナーや社内研修、全社会議、株主総会やIR説明会など、機密性が求められる配信にも適しています。投票やチャット機能による双方向コミュニケーションも可能で、初めてライブ配信を導入する企業でも使いやすい点が魅力です。

Microsoft Teams

Microsoft Teamsは、Office製品との高い連携力を持つビジネス向けプラットフォームです。すでにOffice 365を利用している企業であれば、追加コストを抑えてスムーズに導入できます。

会議、資料共有、ファイル管理を一元化できるため、配信準備や運営の効率化に効果的です。とくに全社会議や部署横断プロジェクトの報告会、社内研修など、社内限定配信に強みを持ち、グローバル拠点を持つ企業でも安定した運用が可能です。また、既存のセキュリティ体制とも統合しやすく、大企業での導入実績も豊富です。

Instagram Live

Instagram Liveは、ブランドの世界観をダイレクトに伝えたい企業に適したプラットフォームです。アパレルやコスメ、飲食業界など、ビジュアル訴求が重要な業種でとくに活用されています。

新作コレクションの発表やインフルエンサーとのコラボ配信では、コメント機能を通じて視聴者とリアルタイムで交流できるのが特徴です。配信を視聴できるのは主にInstagramユーザーに限られるため、既存フォロワーを中心にしたコミュニケーションやファンづくりに向いています。

YouTube Live

YouTube Liveは、公開配信を通じて幅広い層に情報を届けたい企業に適したプラットフォームです。基本は公開配信ですが、限定公開や非公開設定も可能なため、視聴範囲をある程度絞ることもできます。完全なアクセス制御はZoomやVimeoには劣るものの、柔軟な運用ができる点が特徴です。

SNSの中でも拡散力が高く、検索や関連動画から新規視聴者を獲得しやすいため、マーケティングやブランド認知度向上に有効です。新商品発表会、採用イベント、大規模ウェビナーなどに適しており、企業の集客活動をサポートします。

また、高画質配信が可能で、会場の臨場感をそのまま視聴者に届けられるのも魅力です。配信後は自動的にアーカイブが保存されるため、公開を続けることで長期的なコンテンツ資産として活用できます。

TikTok LIVE

TikTok LIVEは、10代〜20代の若年層に向けたプロモーションに強みを持つプラットフォームです。短尺動画文化に慣れた視聴者が多く、テンポの良い演出やエンタメ性を意識した配信が効果を発揮します。

とくに、視聴者がコメントやリアクションを通じて参加できるライブは、商品の体験やキャンペーン告知に最適です。アパレルやコスメ、飲食などトレンド感のある商材との相性が良く、配信中に寄せられるリアルタイムな反応をもとに顧客ニーズを把握できる点も魅力です。

Facebook Live

Facebook Liveは、既存顧客やコミュニティとの関係構築に適したプラットフォームです。フォロワーを対象に限定的な情報発信ができるため、製品説明やユーザー向けイベントなどに活用しやすいのが特徴です。

ビジネス層の利用も多く、企業説明会やコミュニティイベント、キャンペーン配信などで活用されています。双方向でのやり取りができるため、視聴者との信頼関係を深める場として効果的です。

Vimeo

Vimeoは、セキュリティとブランド演出を重視する企業向け配信サービスです。パスワード設定や視聴者ごとのアクセス制御など、細かな管理機能を備えており、株主総会やIR説明会など機密性の高い配信に向いています。

さらに、配信画面のデザイン性が高く、他のツールでは実現しづらい洗練されたビジュアル演出が可能です。そのため、高級商材を扱う企業や、ブランド価値を強く訴求したい場面でも選ばれています。

HandsUP

HandsUPは、ライブ配信とECを融合させたライブコマース特化型プラットフォームです。視聴者は配信を見ながら、画面上でそのまま商品を購入できるため、購入までの流れがスムーズです。さらに、購買データや視聴行動を分析できる機能も備えており、次回の販売戦略に活かせます。

アパレルやコスメブランドなど、商品の魅力を実演しながら伝えたい企業に最適です。新商品の先行販売や限定セールなど、購買意欲を高めたい場面で高い効果を発揮します。

楽天市場ショッピングチャンネル

楽天市場ショッピングチャンネルは、楽天市場上でライブ配信を行える機能です。楽天ユーザーへのアプローチ力が高く、ポイント還元施策と組みあわせることで販売促進を強化できます。既存顧客にリーチしながら、スムーズに購入へとつなげられる点が魅力です。

また、楽天スーパーセールなどの大型イベントにあわせた配信や、限定商品の発表にも最適で、ECモール内での集客力を最大化できます。

au PAY マーケット ライブTV

au PAY マーケット ライブTVは、au PAY マーケット上でライブ販売を行える機能です。モバイルユーザーへのリーチ力が高く、スマートフォンでのショッピングが中心の顧客層に効果的にアプローチできます。

とくにスマホ経由での販売を重視する企業にとって、購入までの流れをシンプルかつスピーディーにできる点が大きな強みです。期間限定セールやキャンペーンと組みあわせれば、リアルタイムで売上を最大化する施策として活用できます。

企業がライブ配信を外注する際の流れ

企業がライブ配信を成功させるには、配信当日だけでなく事前準備から本番終了後までの一連の工程をスムーズに進めることが重要です。

ここでは、ライブ配信サービスを外注する際の主な流れを以下の順に解説します。

- 目的と要件を明確にする

- 依頼先を選定する

- ヒアリング・打ち合わせを実施する

- 契約・詳細スケジュール確定

- リハーサル・最終確認

- 本番配信

各ステップでどのような作業が必要なのか、注意点も含めて確認していきましょう。

1. 目的と要件を明確にする

まずは、何を誰に伝えるための配信なのかを明確にしましょう。

目的がはっきりしていないと、適切なプランや機材、業者選定が難しくなります。目的が決まったら、次に具体的な要件を整理します。ここが明確になっていれば、見積もりや当日の運営もスムーズです。

確認しておきたい項目は以下のとおりです。

- 配信の種類とテーマ(新商品発表、株主総会、社内研修など)

- 視聴対象と参加規模(公開/限定公開/社内限定、想定視聴者数)

- 使用する配信プラットフォーム(Zoom、YouTube Liveなど)

- 配信内容の構成(登壇者数、資料共有、カメラ台数など)

- アーカイブ配信や追加機能(字幕、同時通訳、Q&A機能など)

- おおよその予算

これらを「必須」と「希望」に分けて整理しておくと、業者との打ち合わせがスムーズになります。

2. 依頼先を選定する

要件が整理できたら、次は配信を依頼する会社を選ぶ段階です。配信会社によって得意分野や対応範囲が異なるため、自社の目的に合ったパートナーを見極めることが重要です。

まずは実績や過去の成功事例をチェックし、自社の目的に合っているか確認しましょう。さらに以下のポイントを確認して絞り込みます。

- 過去の実績や事例が自社の目的に合っているか

- 同時視聴規模やセキュリティ対策が十分か

- トラブル発生時の対応体制やバックアップ回線があるか

料金だけで判断せず、信頼性や運営サポートの質も含めて総合的に検討することが大切です。

3. ヒアリング・打ち合わせを実施する

依頼先が決まったら、具体的な配信内容を決定するために詳細な打ち合わせを行います。この段階で十分に情報共有しておくことで、本番当日のトラブルを防ぎやすくなります。

打ち合わせでは、配信の構成や機材の手配、進行管理など、細かい部分まで詰めていきます。

カメラやマイクの本数、チャットやQ&Aの運用方法、配信回線や予備回線の準備、字幕や同時通訳の有無など、必要な項目を一つずつ確認しましょう。

ここで決定した内容が当日の進行に直結するため、疑問点はその場で解消し、関係者全員で認識を合わせておくことが大切です。

4. 契約・詳細スケジュール確定

打ち合わせで配信内容が固まったら、正式に契約を結び、具体的な準備に入ります。

配信当日までのスケジュールを整理し、作業の流れと担当者を明確にしておくことで、準備段階での漏れや混乱を防げます。

続いて、進行台本やオープニング映像、テロップなどの配信用素材を制作していきます。視聴者がスムーズにアクセスできるよう、配信ページや申込フォームの準備も同時に進めておきましょう。

また、使用する配信プラットフォームの設定や、トラブル発生時に備えたバックアップ体制の確認も重要です。事前に十分な準備を整えておくことで、当日の進行をスムーズにし、想定外のトラブルにも柔軟に対応できる体制を構築できます。

5. リハーサル・最終確認

本番前には、必ずリハーサルを行い、実際の環境で最終確認をします。

事前にシミュレーションしておくことで、当日発生しそうなトラブルを早めに発見し、スムーズな進行につなげられます。

技術面では、回線の安定性や音声、カメラ映像、資料共有などを本番同様の条件で確認します。あわせて、予備回線や録画バックアップの動作チェックも忘れずに行いましょう。

進行面では、登壇者の入り時間やカメラ切り替え、質疑応答の進め方などを細かくシミュレーションしておくことが重要です。段取りを明確にすることで、関係者全員が安心して本番に臨めます。

こうした入念なリハーサルによって、トラブルを最小限に抑え安定した配信を実現できます。

6. 本番配信

リハーサルを終えたら、いよいよ本番当日です。当日は余裕をもって現場入りし、開始前にしっかりとチェックを行うことが重要です。音声やカメラ映像の最終確認、スライドや映像素材の整合性、配信回線とバックアップ回線の状態などを一つずつ確認していきましょう。

配信中はオペレーターが役割分担し、品質モニタリングとコメント対応を行います。万が一のトラブルへの迅速な対応も欠かせません。

終了後はアーカイブデータや視聴ログを保存し、必要に応じて不要部分を編集して公開します。

配信後の視聴体験まで意識することで、次回の改善にもつながり、より質の高いライブ配信を実現できます。

ライブ配信代行の費用と料金相場

ライブ配信代行の費用は、カメラ台数・会場設備・配信形式(公開/限定)・オプション(字幕・通訳・編集など)で変動します。以下は規模別の一般的な目安です。

| 規模 | 想定シーン | 料金相場(目安) |

|---|---|---|

| 小規模 | 社内研修やウェビナーなど、カメラ1台・基本的な進行が中心 | 約10万~30万円 |

| 中規模 | 採用説明会・会社説明会など、カメラ2〜3台・テロップや簡易な演出あり | 約30万~80万円 |

| 大規模 | 株主総会、新商品発表会、ライブコマースなど、複数カメラ・演出・アーカイブ編集あり | 約80万~150万円以上 |

正確な費用を把握するためには、複数の業者に相談し、見積もりを比較検討しましょう。

企業がライブ配信を成功させるための3つのコツ

企業がライブ配信を成功させるには、当日の進行だけでなく、事前準備や体制づくりが非常に重要です。

ここでは、配信をスムーズに進めるためのポイントを3つに分けて解説します。

1.安定した配信環境と機材を整える

ライブ配信で最も重視すべきは、途切れずに確実に配信できることです。

音声が聞き取りづらい、映像が止まるといったトラブルは、それだけで視聴者の満足度を大きく下げてしまいます。とくに株主総会や新商品発表会など、企業イメージに直結する配信では安定性が第一条件となります。

そのためには、最新の配信機材を揃えるだけでなく、現場を統括するディレクション力も重要です。機材が優れていても、無理な演出や複雑なオペレーションではトラブルが発生しやすくなります。技術と演出を適切にコントロールできる体制を整えることが求められます。

事前段階でリスクを洗い出し、安定性を最優先に配信計画を立てましょう。複雑な構成を避け、確実に実行できる運営体制を築くことで、安心して視聴できる高品質なライブ配信を実現できます。

2.進行台本とリハーサルを徹底する

ライブ配信は一度きりの本番でやり直しができないため、綿密な準備が不可欠です。

進行台本を作り込み、入念にリハーサルを行うことが成功への鍵となります。台本が不十分なまま進行すると、登壇者のタイミングがずれたり、映像や音声の切り替えが乱れて視聴者に不快感を与える原因になります。

進行台本には、登壇者の登場順や話す内容、映像や資料の切り替えポイントなどを具体的に記載します。関係者全員で共有し、動きを確認しておくことで当日の混乱を防げます。また、リハーサルを実施して実際の環境でチェックすることで、想定外の問題を事前に発見でき、当日の進行精度を高められます。

さらに、配信規模や内容に応じて適切なスタッフと機材を配置することも重要です。小規模なウェビナーでは最小限の構成で十分ですが、大規模イベントでは複数カメラや専門オペレーターが必要になります。事前に最適な体制を整えることで、安定した運営とスムーズな配信が実現できます。

3.視聴者目線でコンテンツを設計する

企業ライブ配信では、視聴者がどのように受け取るかを意識したコンテンツ設計が欠かせません。

企業側が伝えたいことだけを一方的に発信してしまうと、内容が理解されにくく、最後まで視聴してもらえない可能性があります。視聴者が自然と興味を持ち、参加したくなるような流れを考えることが重要です。

まずは「誰に」「何を」伝えるのかを明確にし、視聴者が理解しやすいストーリーに落とし込みます。映像や資料の見せ方を工夫し、画面構成はシンプルでわかりやすく整えると効果的です。さらに、チャットやQ&A機能を活用して視聴者の声を拾い、進行に反映させることで、双方向のやり取りが生まれ、満足度も高まります。

視聴者が「見たい」「参加したい」と思える配信を設計することで、情報を伝えるだけでなく、企業と視聴者の関係性を深められます。発信者視点ではなく視聴者視点に立った設計が、企業ライブ配信成功の大きなポイントです。

企業のライブ配信にはワンストップスタジオ東京がおすすめ

企業ライブ配信には、会場手配や機材準備、スタッフ確保など多くの工程が発生します。最近では自社会議室を活用する企業も増えていますが、「機材が足りない」「スタッフがいない」といった理由から、内製化が難しいケースも少なくありません。

ワンストップスタジオ東京は、スタジオ撮影からロケ撮影まで対応可能で、小規模なウェビナーから大規模イベントまで、規模にあわせたプランをご提案できます。豊富な経験と実績をもとにした配信プランを用意しており、初めての担当者でも安心して進められます。

事前打ち合わせでは、予算・視聴者数・場所などの詳細を共有いただくことで具体的な提案が可能です。オンライン打ち合わせやロケハンを経て、スタジオ予約や当日の進行調整までワンストップで対応します。

ライブ配信を成功させるために不可欠な、最新の機材・適切な設備・経験豊富な技術スタッフという3つの要素がそろっているため、安定した配信と演出提案を一貫して提供できます。

ライブ配信は一度きりの本番だからこそ、確実に成功させるにはプロの力が欠かせません。

「どう進めればいいかわからない」「まずは相談してみたい」という方も、ぜひお気軽にワンストップスタジオ東京までご相談ください。

まとめ

企業が活用するライブ配信は、社内外の多様なステークホルダーに「今」を正確かつ魅力的に届ける強力な手段です。ポイントは、目的と対象を明確にし、適切なプラットフォームを選び、安定した配信環境を準備すること。加えて、進行台本とリハーサルで本番精度を高め、視聴者目線で内容と画面設計を整えることが成功の土台になります。

配信後はアーカイブを資産化し、視聴ログや質問の傾向を次回の改善に生かすことで、成果を継続的に拡張できます。内製では担保しにくい安定性や体制構築が必要な場面では、専門のパートナーを活用するのも有効です。自社の目的・体制・予算に照らし、最適な方法で着実に運用していきましょう。

ライブ配信の関連ブログ

バーチャル株主総会とは?バーチャルオンリー・参加型・出席型別の事例も紹介

ハイブリッド配信のやり方は?必要な機材・手順・注意点を詳しく解説!

【2026年最新版】ライブ配信業者の料金相場と費用内訳を徹底解説!失敗しない依頼先の選び方も紹介